目次

小見出しも全て表示

閉じる

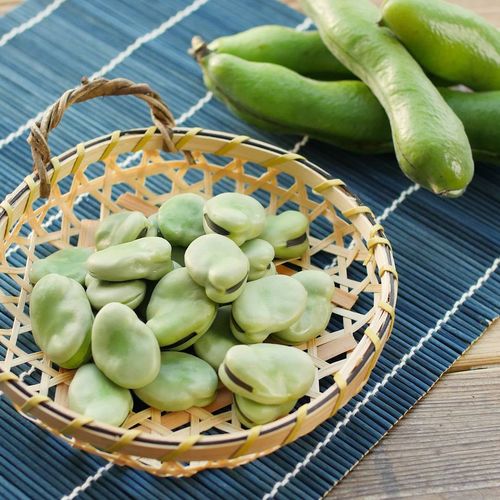

そらまめってどんな野菜?

そらまめはマメ科の植物で、大豆やいんげん豆、えんどう豆などと並んで、6大食用豆と呼ばれています。「そらまめ」という名前は、重力とは反対にさやが空に向かって実ることから名付けられたといわれていますよ。日本では奈良時代から食べられている歴史の古い野菜です。

そらまめの栄養素

主な栄養素はたんぱく質で、ほかにもビタミンB1、B2、ビタミンC、鉄分や食物繊維なども豊富に含まれています。食物繊維の多くは皮の部分に含まれるので、新鮮で皮がやわらかいものは、捨てずに調理するのがおすすめです。(※1)

そらまめの出まわり時期と旬の季節

そらまめは全国各地で栽培されていますが、主な産地は千葉県や鹿児島県、茨城県など。温暖な鹿児島県から出荷が始まり、愛媛県や茨城県、最後は宮城県や新潟県などで出荷されます。

出まわり時期は早いもので1月から、遅いものは7月頃まで。もっとも多く出まわる時期は、4月〜6月頃です。露地物は秋に種がまかれ、花が咲く5月頃に収穫されます。

出まわり時期は早いもので1月から、遅いものは7月頃まで。もっとも多く出まわる時期は、4月〜6月頃です。露地物は秋に種がまかれ、花が咲く5月頃に収穫されます。

おいしいそらまめの選び方

そらまめはとても鮮度の落ちやすい野菜なので、日持ちは3日ほど。新鮮なものを選んだら、できるだけ早く調理しましょう。また、さやから豆を出すと急速に鮮度が落ちるため、さやつきのものを選ぶのがおすすめです。

新鮮なそらまめの特徴は、さやの緑色が濃く茶色い部分がないもの。持ったときに重さがあるもの。豆とさやの間に空洞がなく、ピタッと密着しているものも新鮮な証です。

新鮮なそらまめの特徴は、さやの緑色が濃く茶色い部分がないもの。持ったときに重さがあるもの。豆とさやの間に空洞がなく、ピタッと密着しているものも新鮮な証です。

そらまめの基本の下ごしらえ(塩ゆで方法)

蒸し・炒め・揚げと、いろいろな調理方法で楽しめるそらまめですが、素材のおいしさがそのまま味わえる塩ゆでがスタンダード。下ごしらえ後に和え物やパスタにアレンジできますし、シンプルな塩ゆでそのままでも立派なひと皿となってくれます。

ゆで方

さやから豆を取り出したら、黒い部分の反対側に軽く切り込みを入れます。たっぷりの水に2%の分量で塩を入れて沸かし、1分半〜3分ほどゆでればできあがり。豆の大きさによってゆで時間が異なるので、小ぶりのものは早めに、大きなものはやや長めにしましょう。

※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。

そら豆の人気ランキング