目次

小見出しも全て表示

閉じる

消費期限や賞味期限の設定が長くなる?

2025年3月18日(火)、消費者庁は、「消費期限」と「賞味期限」の表示に関するガイドライン改正案をまとめました。期限を必要以上に短く設定しないよう、事業者に求める内容が盛り込まれているということです。

果たしてどのような狙いがあるのか、具体的に何が変わるのかが気になるところ。本記事では改正案の概要を詳しく解説します。

果たしてどのような狙いがあるのか、具体的に何が変わるのかが気になるところ。本記事では改正案の概要を詳しく解説します。

食品ロスの削減が狙い

ガイドラインの改正案は、2025年3月18日(火)に開かれた消費者庁の検討会にてまとめられました。事業者に対して、消費期限や賞味期限をより長く設定するように促すことで、食品ロスの削減につなげるのが狙いです。

消費期限・賞味期限はどうやって決まる?

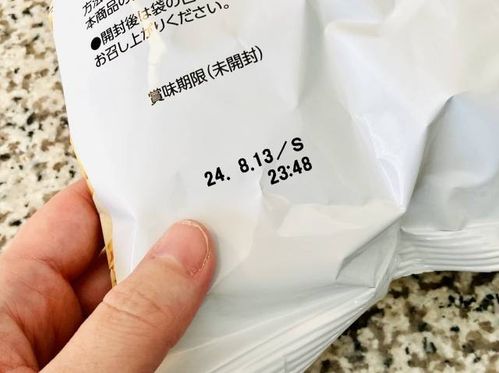

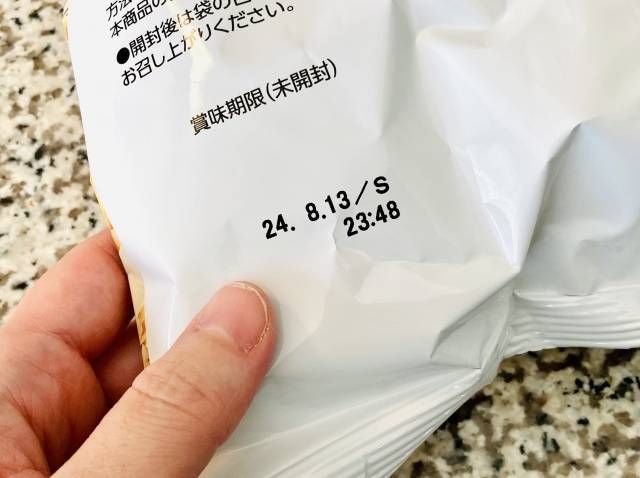

消費期限・賞味期限の表示は、細菌の数を調べるなど客観的な試験や検査をおこなったうえで設定されています。「安全のための係数」をかけて、より短い日付にすることも可能です。

ガイドライン改正の背景

これまで「安全の係数」は、「0.8以上を目安に設定することが望ましい」とされてきました。たとえば100日はおいしく食べられる食品の場合、0.8をかけると賞味期限は80日となるわけです。

消費者庁の実態調査によると、0.8未満の係数をかけるといった、必要以上に期限を短くしている事例が確認されているのだそう。これにより、期限をなるべく長くすることを促す内容がガイドラインに盛り込まれました。

消費者庁の実態調査によると、0.8未満の係数をかけるといった、必要以上に期限を短くしている事例が確認されているのだそう。これにより、期限をなるべく長くすることを促す内容がガイドラインに盛り込まれました。

改正案の詳細

今回の改正案では、安全係数について「食品の特性などに応じて1に近づけ、差し引く日数は0に近づけることが望ましい」とまとめられました。

レトルト食品や缶詰などのように品質のばらつきが少なく、安全性が十分に担保されている食品は、安全係数の設定は不要とされています。

レトルト食品や缶詰などのように品質のばらつきが少なく、安全性が十分に担保されている食品は、安全係数の設定は不要とされています。

また「消費期限を過ぎたものは食べない」ということや、「賞味期限はおいしく食べられる目安。期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではない」ということも、わかりやすく表示するように要望。

検討会の委員からは、適切な保管方法について表示することを求める意見も出ています。

検討会の委員からは、適切な保管方法について表示することを求める意見も出ています。

おすすめの記事はこちら▼

食品ロスが減ることに期待

近年世界的に問題視されている食品ロス。もったいないだけでなく、環境や経済、社会にもさまざまな悪影響を及ぼしています。

食品ロスには過剰除去や食べ残しだけでなく、消費・賞味期限切れにより廃棄されるものも多数。今回の改正案により少しでも、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品が減るといいですね。

食品ロスには過剰除去や食べ残しだけでなく、消費・賞味期限切れにより廃棄されるものも多数。今回の改正案により少しでも、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品が減るといいですね。

おすすめの記事はこちら▼

※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。

雑学・豆知識の人気ランキング