目次

小見出しも全て表示

閉じる

お菓子やスイーツで七夕を楽しもう

七夕とは、7月7日に織姫と彦星が天の川を渡って年に一度だけ会えるという有名な星物語で知られる行事。短冊に願いを書いて笹竹に飾り付け、星に願う行事として多くの人に親しまれています。

七夕の行事食といえばそうめんですが、お菓子やスイーツで風情を感じるのもおすすめ。この記事では、七夕に食べたいお菓子やスイーツレシピをお届けします。

七夕の行事食といえばそうめんですが、お菓子やスイーツで風情を感じるのもおすすめ。この記事では、七夕に食べたいお菓子やスイーツレシピをお届けします。

手土産にもおすすめ。七夕に食べたいお菓子

伝統的なお菓子「索餅(さくべい)」

索餅(さくべい)は昔七夕に食べられていたお菓子。小麦粉と米粉を使用し縄のように細くねじって作るのが特徴です。唐代の中国から奈良時代に日本に伝わり、のちに七夕にはそうめんを食べる風習が定着しました。索餅はそうめんの先祖ともいわれています。

縁起のよい食べ物「笹団子」

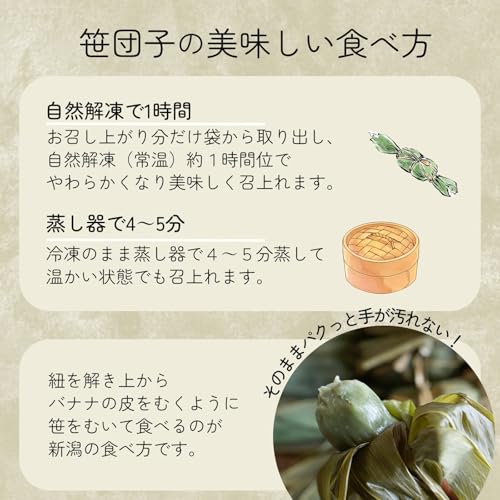

七夕に欠かせない笹の葉で作る笹団子。昔から縁起がよいとされており、七夕の日には願いを込めて食べるのが習慣になったそう。市販のものはもちろん、手作りするのもおすすめです。

ITEM

新川屋 笹団子 小倉あん

¥1,500

内容量:50g×10個

※2025年7月31日時点

価格は表示された日付のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、Amazon.co.jpおよびrakuten.co.jpおよびshopping.yahoo.co.jpで正確かつ最新の情報をご確認ください。

天の川をモチーフにした「ようかん」

七夕にようかんを食べる風習はありませんが、近年、天の川をイメージした七夕限定のお菓子として人気です。画像のようにようかんの上面に、天の川や星などに見えるよう、アラザンや金粉などでデコレーションすると雰囲気が出ます。七夕の時期になれば、お店で販売されていることもありますよ。

ITEM

七條甘春堂 天の川

¥1,512〜

内容量:240g

※2025年7月31日時点

価格は表示された日付のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、Amazon.co.jpおよびrakuten.co.jpおよびshopping.yahoo.co.jpで正確かつ最新の情報をご確認ください。

七夕に配ろう。星を感じられる「金平糖」

七夕は五節句のひとつで、星祭とも呼ばれます。金平糖は星のような形をしていて、「五色の短冊」のようなカラフルな色。天の川の星に見立てた金平糖は、七夕の雰囲気にもぴったりでよく食べられています。

ITEM

ミナモネオン 金平糖

¥1,219〜

内容量:50g

※2025年7月31日時点

価格は表示された日付のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、Amazon.co.jpおよびrakuten.co.jpおよびshopping.yahoo.co.jpで正確かつ最新の情報をご確認ください。

手作りで楽しむ♪ 七夕スイーツレシピ5選

1. 夜空をイメージ。涼しげな2層の七夕ゼリー

淡い水色と白色のゼリーが2層になった、七夕デザートです。夜空をイメージして、星形にくり抜いた黄桃缶やナタデココ、アラザンをトッピング。ブルーハワイシロップとヨーグルトのゼリーなので、お子さまでも食べやすいですよ。見た目が涼しげで、思わず目を引きますね。

- 1

- 2

※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。

七夕の人気ランキング